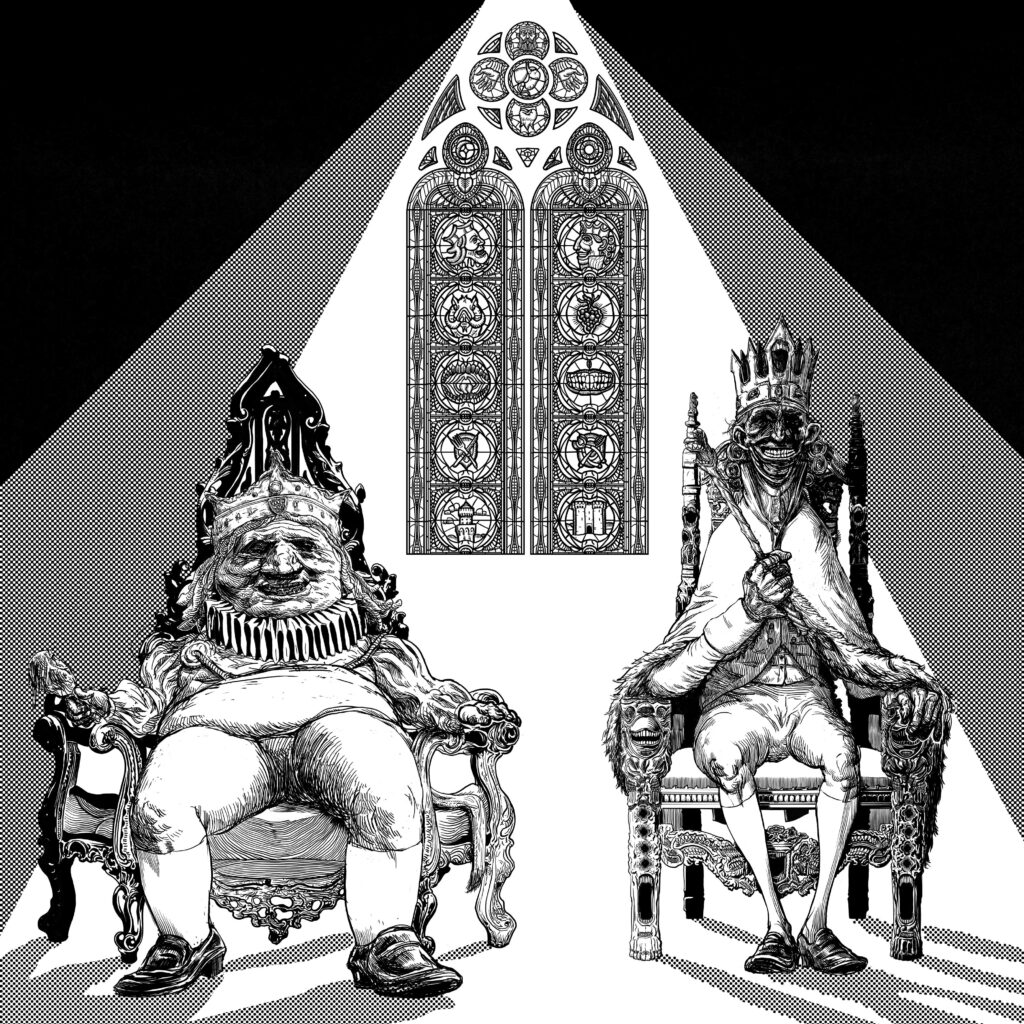

Hubo alguna vez dos reyes, hermanos ellos, que discutieron por el más aparentemente trivial de los motivos, la higiene dental. Cuando decimos trivial no nos referimos a nivel personal, dado que es un asunto extremadamente importante, pero estamos hablando de reyes, por lo que las dimensiones de sus inquietudes cambian, y los dientes debieran quedar en prioridad muy por debajo, digamos, del impuesto sobre las alcachofas, o la posible legalización (todo el mundo lo usaba en aquel entonces) de ese hongo que crece en la corteza del pan luego de tres días, y que le permite a los campesinos comulgar directamente con los santos o difuntos de su preferencia.

Ilustración por Rubén Cruces (c) 2021, Todos los derechos reservados

Ninguno de los hermanos había llegado al trono para ser contradicho, así que cada uno mantuvo su posición dental. Hubo incluso alguna que otra amenaza, que ambos sabían más retórica fraternal que otra cosa -la verdad es que, a pesar de los esfuerzos de un padre tan poderoso como amargado, ambos se llevaban bastante bien, tanto, que el viejo emperador había muerto con lágrimas de frustración en sus ojos. Al final, llegaron al consenso de los poderosos, o sea, que cada cual haría en su reino lo que le diera la gana, y dejaría al otro en paz con sus dientes.

Del dicho al hecho, para los reyes, sólo media un decreto. Uno de ellos proclamó la «liberación» de la degenerada higiene dental; el otro, por su parte, hizo de ella una prioridad del reino. Los ministros y cortesanos menos despiertos trataron de demorar o subvertir ambas leyes, ignorantes al parecer del dicho de que cuando dos manos chocan, los que se joden son los mosquitos. Dos o tres cabezas rodando por aquí, dos o tres cepos por allá, y la vida siguió su curso.

Los primeros efectos visibles (ya que no olfateables) fueron el desplazamiento masivo de un reino al otro de todo el dentífrico existente, y de todos los alquimistas en el mismo sentido -estos no sólo habían hecho de la producción de dentífrico su profesión principal, sino que se podía decir sin miedo que era en lo único que habían tenido una semblanza de éxito. Es bueno aclarar que estos productos de higiene no eran una pasta como a la que estamos acostumbrados, sino una variedad de polvos brillantes cuyas fórmulas eran secreto profesional de cada alquimista, y que por lo general se enjuagaban con cerveza o leche de cabra (por motivos que nadie comprende hoy, todas las fórmulas explotaban al tocar el agua). Más cambios siguieron, y pronto florearon las sonrisas a ambos lados de la frontera, unas negras y con la felicidad del que no piensa jamás en la limpieza, las otras tan tiesas y falsas como la apariencia de sus dientes.

Existen innumerables historias, todas falsas, sobre la vida en ambos reinos, que la gente dio en llamar Dientes Negros y Dientes Blancos, respectivamente. Se cuenta de cómo los dienteblanconeros nunca usaban espejos, porque les bastaba mirarse en una sonrisa ajena. Se cuenta también cómo los dientenegroenses podían masticar cualquier cosa, con sus dientes reforzados con mugre sólida. Está además la tragedia de los amantes, un dienteblanconero y una dientenegroense, cuyo amor era incomparable siempre que mantuvieran la boca cerrada. Se cuenta demasiado, y se sabe muy poco.

Lo cierto es que los reyes envejecieron, y su carácter (sobre todo, aventuramos, el del rey dienteblanconero) fue tendiendo hacia el de su padre, a quien de pronto recordaban más como un genio incomprendido, que como un maniaco homicida. También, como todos los ancianos, fueron percatándose de que los jóvenes -y con esto querían decir todo el pueblo -estaban siempre equivocados, y que tras la muerte de los reyes estarían por su cuenta, haciendo y deshaciendo como hormigas con dientes.

Esto los lanzó a la acción, quizás un poco precipitada, de garantizar un futuro ideológicamente saludable a ambos reinos. El rey dientenegroense, sabiendo que la higiene era una obsesión propia de los padres, exacerbó a la juventud del país para lucha contra la limpieza. Hubo cierta resistencia al principio, pero fue puramente nominal, dado que los padres pueden golpear a los hijos por un tiempo limitado, pero los hijos nunca se cansan de joder a los padres. Más importante aún fue la cuestión de la dieta, dado que los jóvenes podían masticar la dura carne de las raciones, por mucho superior a los purés y caldos que comían sus desdentados progenitores. Una vez asegurada la cochambre de al menos tres generaciones futuras, el rey dientenegroense sintió que las fuerzas lo abandonaban, hasta que no fue capaz de separar más las mandíbulas, soldadas por una costra irrompible, y murió de inanición. Conservaba todos sus dientes.

El rey dienteblanconero,por su parte, dejó la administración del reino a su hijo, y se dedicó en cuerpo y alma a los dientes de sus ciudadanos. Acompañado por una compañía de guardias-dentistas (la diferencia era sutil) el rey detenía arbitrariamente a cualquier persona, y le realizaba los más minuciosos exámenes, que sólo superaban los sobrevivientes. No se sabe si por miedo o por respeto (era por miedo) la gente empezó a evitar al rey, pero esto resultó ser imposible, ya que sus guardias de uniformes blancos se confundían con el blanco de las calles, las paredes, las flores, los animales… la única forma de verlos era contrastándolos con la ropa de uno mismo, y para entonces era demasiado tarde. Por este motivo, algunos empezaron a llevar botellas de tinta que se lanzaban unos a otros, tratando de crear chivos expiatorios para distraer la furia higienista del rey. De estos intercambios furtivos de proyectiles surgió incluso una danza de salón, una delicada combinación de esquivas y gaznatones.

Pero el tiempo no se detenía, y el rey, cada vez menos joven, concluyó que nadie en el reino era digno de cuidar sus propios dientes, por lo que estos eran perfectamente confiscables. Con la misma pasión con la que había peleado contra la mugre, se dedicó ahora a las extracciones, y llenó sus bóvedas con los dientes más blancos que jamás se vieran. Cuando su propio hijo intentó razonar con él, recibió una bofetada tal, que escupió la mitad de sus dientes y, aunque logró escapar, a partir de entonces se le conoció como Media Boca. El rey moriría poco tiempo después, asesinado en su baño por una alquimista que, con el pretexto de lavarle la espalda, dejó caer una barra de dentífrico en el agua. Tras su muerte, los Guardentistas, como una cucaracha blanca sin cabeza, seguirían recolectando dientes en nombre del rey, la limpieza y el color blanco.

El fin, imposible de predecir ni por los peores enemigos de los reinos, fue consecuencia de la llamada «Guerra de las Encías», donde ambos bandos se enfrentaron, desdentado contra desdentado, por el dominio de los fértiles campos del ñame más blando, entre el río y la ladera sur de la montaña. Ninguno de los dos países sobreviviría un siglo a la debacle.

Hoy, la capital de Dientes Negros es una región oscura de donde casi nadie regresa, y donde más de un aventurero ha dejado la vida en busca de tesoros -sobre todo, tesoros traídos por aventureros anteriores. Se habla de callejones laberínticos, casas cambiantes, y los desechos de miles de fiestas, que cuando no impiden el paso, caen estrepitosamente, sepultando al curioso. Pero todos los peligros son insignificantes, y ningún tesoro tiene valor, ante la majestad del tesoro máximo, la Dentadura Negra, todavía en boca del viejo rey, y capaz de partir diamantes, turrones, y discursos demasiado largos.

Por su parte, la capital de Dientes Blancos está (dicen) llena de fantasmas pálidos que se lanzan en manada sobre los aventureros, y les arrancan los dientes por cualquier medio posible. Se sospecha que pueden ser los descendientes de los guardentistas, degenerados y bestiales, inmunes a las armas convencionales gracias a una cubierta de dentina. En cualquier caso, es obvio que las bestias protegen las montañas de dientes del rey dienteblanconero (el sueño de todos los fabricantes de collares del mundo) y su igual de enorme depósito de dentífrico (el sueño de los piromaniacos).

Así concluye la historia de los dos reyes y sus sesentaicuatro dientes. Hay quienes opinan que uno de ellos debió matar al otro desde el principio, y quizás hoy sus reinos fueran algo más que ruinas. Quienes hablan así son probablemente utilitarios amantes de la eficiencia, ciegos ante la belleza de un poema, una canción, o una obsesión autodestructiva. Me pregunto cuántas veces al día lavarán ellos sus dientes.

(Copyright (c) Daniel Cruces Pérez, 2021)